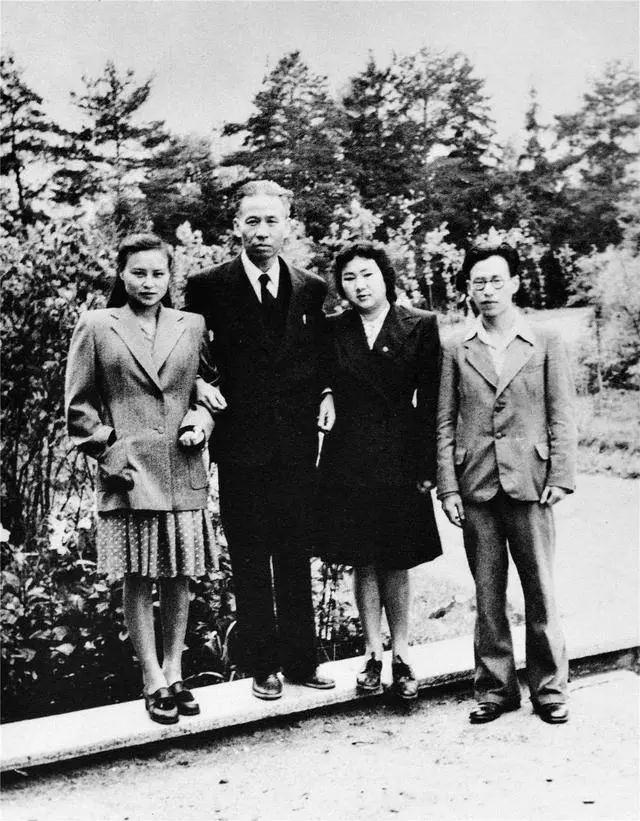

1949年8月14日,刘少奇在莫斯科同在苏联学习的儿子刘允斌、女儿刘爱琴及朱德的女儿朱敏(右二)合影

1949年7月,刘少奇率中共中央代表团秘密访问苏联。正在莫斯科学习的刘允斌、刘爱琴接到大使馆通知后,急切地赶到代表团驻地看望久别的父亲。

刘允斌、刘爱琴是刘少奇和前妻何宝珍的孩子。在恐怖危险的环境下,为便于从事革命工作,刘少奇夫妇先后将两个孩子送他人抚养。刘允斌被送到湖南宁乡炭子冲亲戚家,打猪草、放牛,过着清贫的生活。刘爱琴被托付给武汉一个老工人,后来由于这个家庭失去经济来源,又被送人做童养媳。何宝珍1933年在上海被国民党特务逮捕,第二年英勇就义于南京雨花台。刘少奇到达延安后,组织上派人找到两个孩子并送到延安。刘少奇和孩子们仅仅生活了1年,1939年又把他们送到莫斯科国际儿童院学习。这一别就是10年。

兄妹俩到达代表团驻地时,刘少奇正在外面与苏方会谈,还没回来。两人在房间里焦急等待着。没过多久,一个高瘦的身影跨进大门,爸爸回来啦!他们顿时扑了上去。刘少奇盯着他们看了又看,见两个孩子经过苏联卫国战争期间艰苦环境的磨炼,变得成熟起来,感到非常欣慰。孩子们见到日思夜想的父亲也很兴奋。刘少奇还要忙着会见客人,暂时让两个孩子先住下来。

两个孩子的到来给刘少奇很大的欣喜,他从忙碌中设法抽出身来和他们聊聊天,了解每个人学业和生活情况。刘爱琴告诉他:“我已经从莫斯科通讯技术学校毕业,正准备上大学,打算和哥哥一样,报考莫斯科大学。”刘少奇微笑地说:“你的想法不错,不过新中国即将成立,我们自己的大学也会招生,我看你不如回国上大学,可以多了解国内情况,这对你有很大好处。”当时刘允斌已由莫斯科钢铁学院转到莫斯科大学化学系攻读核放化专业,他告诉父亲,核放化专业与核技术研究关系十分密切,这门专业学好了,能为祖国的核研究和核工业发展做出贡献。刘少奇听完他的话,勉励他继续学好知识,将来为建设新中国服务。

当时一些干部子女也在苏联学习,刘少奇多次接见这些年轻人,向他们讲述国内革命形势、党的历史和先辈的故事。他们有时会对一些问题展开讨论。有一次,刘允斌、刘爱琴等人向刘少奇提出一个问题:中国革命为什么取得胜利?刘少奇点上香烟,沉思一会儿,看着他们认真地说:我们取得革命的胜利来之不易,以前我们党也犯过“左”的、右的错误。因为有马列主义、毛泽东思想的指引,有人民领袖毛主席的领导,我们才真正找到革命斗争取得完全胜利的道路。我们的胜利,离不开千千万万老百姓的支持,他们付出了巨大的牺牲;解放战争中还有几百万人民解放军战士的英勇战斗;各民主党派、民主人士认识到蒋介石集团的虚伪残暴,和我们站到一起……这些都是取得胜利依靠的力量。年轻人听了他的话,进一步了解到党的革命理论和斗争形势。

8月28日,刘少奇结束访苏任务后,带着刘爱琴一起回到北平。他嘱咐刘爱琴:“中国的事情你还不懂,要虚心向同志们学习。”为提高她的中文水平,刘少奇把她送到师大女附中,一边学习中文,一边教俄语。刘爱琴每周教学18节课,教学水平也不错,学校想给她和别的俄语老师一样的薪水。他们在征求刘少奇意见时,刘少奇不同意,说:“她除了教俄语还有学习的任务,不能和其他老师相比,每月给她够吃饭的就行了。”结果刘爱琴的月薪比别的俄语老师少一半。

每当刘爱琴回家休息时,刘少奇都会抽出时间关心询问她教学和学习情况,还让王光美找书给她看。这些指定的必读书中,多数都是毛主席的著作。他对刘爱琴说:“文字上可能念不下来,但是都应该看的,就拿它当课本吧。”还强调要她做笔记,写出读书心得,并告诉她:“你觉得写得好的送给我看看。”

过段时间,刘爱琴把学习《中国社会各阶级的分析》心得体会给父亲批阅。刘少奇刚看完,刘爱琴着急地问:“是不是写得挺好啊?”刘少奇点点头说:“还可以。”接着,他指着笔记本问女儿:“毛主席说中国社会有五个阶级,你看看这里有几个。”刘爱琴连忙接过笔记本看了一下,自己只写了四个。“不仔细,丢三落四。丢了哪个?”刘少奇笑着问她。“是半无产阶级吧?”刘爱琴想起来了。刘少奇半带批评地说:“把半无产阶级都没有算上,看看!”随后,刘少奇指着笔记本上凌乱的字迹说道:“写字要一笔一画,要写得工整,让人家看得懂。不能这样,外国字不像外国字,中国字不像中国字。”他细心地把笔记中错字和白字都指出来,并教给女儿正确的写法。在父亲的督促和关怀下,刘爱琴认真地学习了党的理论知识,中文水平也得到锻炼提高。后来她考入中国人民大学计划经济系,毕业后响应党的号召,远赴内蒙古支援边疆建设,在那里勤勤恳恳工作20年。

刘允斌遵照父亲的教导,继续留在苏联攻读研究生。每天他总是最早到教室,花大量时间在图书馆查阅资料,经常熬夜学习到凌晨,以致体力不支,大病了一场。刘少奇得知后,既牵挂他的身体健康,又对他这种拼命式的学习感到担忧。他给儿子写信,告诫他要改变学习方法,从祖国的需要和自身的发展合理安排学习与生活。刘允斌牢记父亲教诲,身体逐渐好起来,学习成绩优异,获得副博士学位。在父亲的要求下,他学成回国进入北京原子能研究所从事核燃料研究,后又肩负重任调入偏远的内蒙古二0二厂,领导创建新型热核材料研究室,为我国核燃料后处理工作做出了突出贡献,成为我国杰出的核化学专家。